こんにちは💛 介護ラボのkanaです。今日は「人間の理解」の中から『ストレス』について3回に分けて書いていきます。今日は1回目です!

人間関係とストレス

Contents

1.人間関係とストレス

1⃣日常生活のストレス

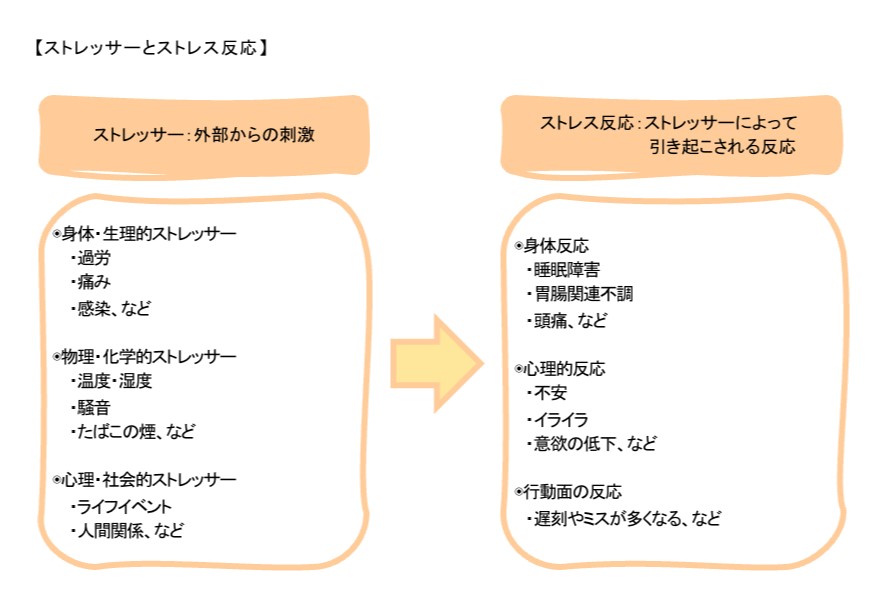

【ストレッサーとストレス反応】

(1)ストレッサーの種類

(2)ストレス反応の3つの分類

1.人間関係とストレス

1⃣日常生活のストレス

私たちは日常的に「ストレス」という用語をよく使っています。例えば、「人間関係がストレス」「ストレスで胃が痛い」などと表現されることがありますが、ではこのストレスという用語にはどのような意味があるのでしょうか?

ストレスは、何らかの刺激によってこころや身体が歪んだ状態を意味する言葉であり、こころや身体にかかる外部からの刺激を「ストレッサー」、ストレッサーによって引き起こされる反応のことを「ストレス反応」といいます(下記参照)。

私たちは「ストレス」という用語を、ストレッサーとストレス反応の両方を意味するものとして日常的に使っています。

- 「人間関係がストレス」→人間関係がストレッサーになっている

- 「ストレスで胃が痛い」→ストレス反応としての胃痛

を意味していると考えられます。

(1)ストレッサーの種類

前項のストレッサーとストレス反応の表をみると、日常の様々な刺激がストレッサーになることがわかります。

- 身体・生理的ストレッサー➡「疲れた」(過労)、「痛い」(痛み)

- 物理・化学的ストレッサー➡「うるさい」(騒音)、「寒い」(温度)

などは、身体への刺激となるストレッサーです。

それに対して心理・社会的ストレッサーは、

- 受験

- 進学

- 就職

- 引越し

などのライフイベント(人生の中で起こる出来事)、仕事上の問題、家庭の問題、人間関係など、こころのへの刺激となるストレッサーといえるでしょう。

日常生活において、私たちがストレスと感じやすいのは心理・社会的ストレッサーです。その中でも、人間関係に悩みを持っている人は少なくありません。

私たちは、常に、人と関わりながら生活をしています。

- 家庭:親、兄弟姉妹との関わり

- 学校:先生や友人との関わり

- 職場:上司や部下、同僚との関わり

- 地域:近隣との関わり

など、所属している集団において、様々な人間関係を形成しています。

人と関わることで、多くの喜びや幸せ、安心などを感じることが出来る一方で、過剰な気遣いや我慢、怒りや嫌悪などのネガティブな感情が伴う人間関係はストレッサーにもなるのです。

(2)ストレス反応の3つの分類

ストレッサーが引き起こすストレス反応にも、さまざまなものがあります。

ストレス反応は、

- 身体的反応

- 心理的反応

- 行動面の反応

の3つに分類することが出来ますが、反応のあらわれ方には人それぞれに違いが見られます。

ストレスを感じた時に、

- 夜眠ることが出来ない

- 頭痛やめまいがする

- 胃が痛くなる

などの「身体的反応」が強くあらわれる人もいれば、

- 不安になる

- 意欲が低下する

- イライラする

などの「心理的反応」が出現しやすい人もいます。

他にも、これまでのその人の行動と比べると、遅刻や忘れ物が増えた、不注意による単純なミスが多くなった、怒りっぽくなった、など、行動面に変化が認められる場合もあります。

他の『コミュニケーション』記事はこちらから・・・

【介護】コミュニケーションの4つの展開過程 vol.88

【傾聴の6つの技法】コミュニケーションに関する基本技術 vol.93

【受容と共感とは?】コミュニケーションの対人距離4種類 vol.94

【❶組織におけるコミュニケーション】組織の4つの条件とは? vol.357

【❷組織におけるコミュニケーション】組織内の上下関係を規定する4つの力 vol.358

【❸組織におけるコミュニケーション】ボトムアップ,トップダウン,メンバーシップとは?? vol.359

【❹組織におけるコミュニケーション】ブレーンストーミングの4原則 vol.360

【❺組織におけるコミュニケーション】ティーチングとコーチングの違いとは? vol.361

【コミュニケーション障害】6つの情報処理レベルとは? vol.435

【コミュニケーションのアセスメント】6つの情報処理レベル別ポイント vol.436

【コミュニケーション支援の基本】大切な5つの環境調整について vol.437

【②多職種連携と協働】多職種連携と協働に必要な4つのポイント vol.556

⭐気になるワードがありましたら、下記の「ワード」若しくは、サイドバー(携帯スマホは最下部)に「サイト内検索」があります。良かったらキーワード検索してみて下さい(^▽^)/

ADL QOL グループホーム ケーススタディ コミュニケーション ノーマライゼーション バリアフリー ブログについて ユニバーサルデザイン 介護の法律や制度 介護サービス 介護予防 介護保険 介護福祉士 介護福祉職 他職種 住環境整備 入浴 入浴の介護 医行為 喀痰吸引 地域包括ケアシステム 多職種 尊厳 感染症 支援 施設 権利擁護 社会保障 福祉住環境 福祉住環境整備 福祉用具 経管栄養 老化 脳性麻痺 自立支援 視覚障害 認知症 誤嚥性肺炎 障害について 障害者 障害者総合支援制度 障害者総合支援法 食事 高齢者

に参加しています。よかったら応援お願いします💛

Twitterのフォローよろしくお願いします🥺