こんにちは

介護ラボ・kanalogのカナです!! 今回は・・・

骨のはたらき4つと、関節の拘縮予防について

✅介護ラボのトップページ(介護について色々なカテゴリーをまとめています)🌟

✅介護ラボ・辞書のトップページ

骨とは

まず最初に、「骨」とは・・・

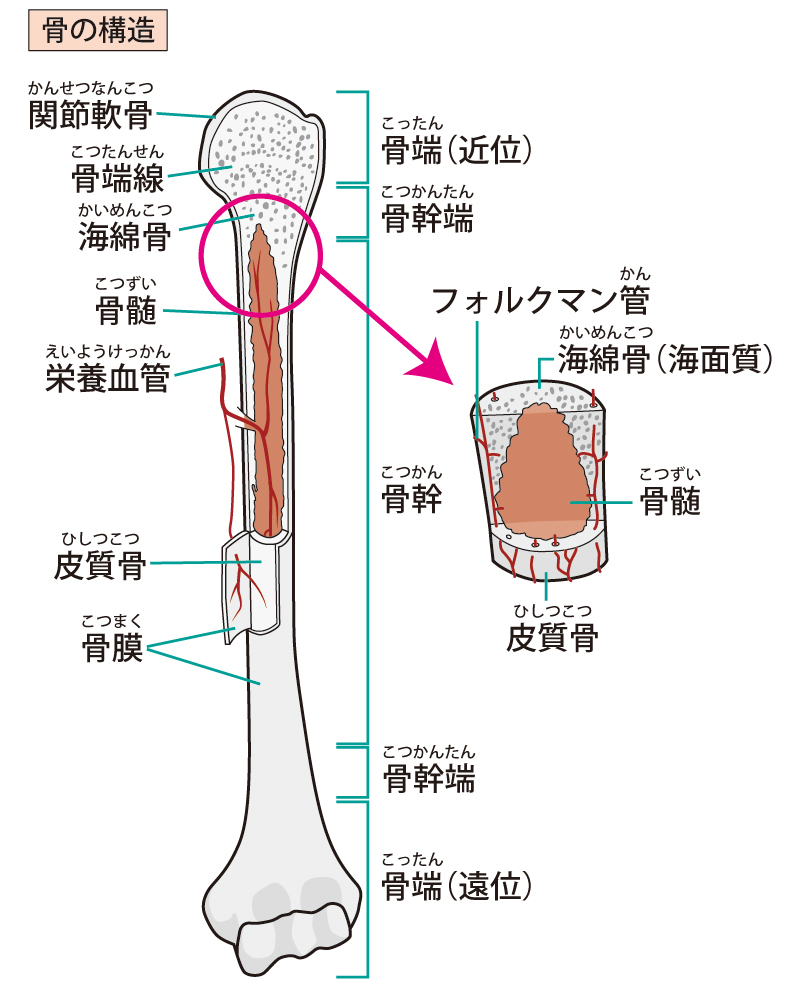

骨は骨膜(骨膜には血管・神経が分布し骨の再生に重要な役割がある)に覆われ、外側が硬い骨質でできており、中心部を「骨髄」と呼びます。

(1)骨の生理的作用

骨の生理的作用には、

『支持作用・保護作用・運動作用・造血作用・電解質の貯蔵作用』

があります。詳しく書くと・・・

- ✅骨の生理的作用

- ●「支持作用」⇒頭や内臓を支え、身体の支柱となること

●「保護作用」⇒いくつかの骨が集まり、骨格を形成し、頭蓋腔・胸腔・脊柱管・骨盤腔などの腔をつくり、脳や内臓などの重要な器官を収め保護すること

●「運動作用」⇒付着している金の収縮により、可動性のある関節を支点として運動が行われる

●「造血作用」⇒骨内の骨髄で、赤血球・白血球・血小板が絶えず新生される。※造血作用が衰え、黄色になった骨髄を”黄色骨髄”と言う

●「電解質の貯蔵作用」⇒カルシウム・リン・ナトリウム・カリウムなどの電解質を骨中に蓄え、必要に応じて骨から引き出して血流により送り出すこと

(2)骨格について

全身の約200個の骨は互いに結合して、頭蓋骨・脊柱・胸郭・骨盤・上肢骨・下肢骨の骨格を形成しています。

胸郭と骨盤は、脊柱と下肢の骨の一部が骨格の形成に加わっています。

(3)骨格筋

骨格筋は通常、骨と骨の間の関節をまたがって付着しています。

骨格筋のはたらきは、筋繊維の収縮により関節運動を行うことですが、筋の収縮は運動神経により支配されています。

筋を収縮させて身体を移動させたり、物を持ち上げて移動さえるためにはエネルギーを必要とします。

そのエネルギーには、ATP(アデノシン三リン酸)が分解されることによって生じる化学エネルギーが利用されます。

骨格筋の表面は筋膜に包まれており、筋膜の中には多数の筋繊維が集まって、結合組織で束ねられています。

これを筋束といい、1本の筋繊維が1個の細胞となっています。

「介護ラボ」の人気の記事

介護に困ったときに知っておきたいこと(相談窓口・手続き)

介護保険で利用できる『7つの介護予防プログラム』を使って自立した生活を継続しよう!

【ピアジェ、エリクソン、ハヴィガースト】発達段階と発達課題 vol.77

【比較】エンパワメントとストレングスとは?介護福祉職による支援方法 vol.45

【老年期】ハヴィガースト、エリクソン、ペック、レヴィンソン、バルテスの発達理論 vol.283

【介護福祉の基本理念・ポイント3つ】最も大切な理念とは? vol.8

【障害受容の5つの段階】障害者を取り巻く4つの障壁(バリア)vol.49

【発達理論】ピアジェ、エリクソン、バルテスの発達論を理解する vol.76

【アセスメントの3つの視点】情報の解釈、関連付け、統合化とは? vol.195

骨と関節の動き

(1)骨のはたらき4つ

骨には、

❶ からだを支える

❷ 心臓や肺、脳などの内臓を保護する

❸ からだに含まれるカルシウムを貯蔵する

❹ 骨髄で赤血球、白血球、血小板をつくる

などのはたらきがあります。

また骨は一見何の変化もありませんが、絶えず「破壊」と「再生」を繰り返し、新しい骨に生まれ変わっています。通常は破壊と再生のバランをが取れているため、見かけ上骨量は変化しません。

しかし加齢に伴ってホルモンバランスが崩れ、骨の破壊が後進したり、骨の再生が抑制されると、結果的に骨量は減少してしまします。これが『骨粗鬆症のメカニズム』です。

ホルモンバランスって・・・

女性の場合、性成熟期のピークが過ぎた40歳代半ばから更年期への移行が始まります。

更年期の移行する発端は『卵巣の老化』で、卵巣が老化すると❶排卵が無くなり、プロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌されず❷エストロゲン(卵胞ホルモン)の分泌量も低下し❸最終的に月経が止まり、閉経となるなどホルモンのバランスが崩れていきます。

他の『骨』記事はこちらから・・・

【廃用症候群と褥瘡の予防方法】機能低下の影響と4つの褥瘡ステージ vol.52

【高齢者に多い骨折の特徴と治療】生活上の問題点と福祉住環境整備 vol.125

【高齢者に多い骨粗鬆症とは?】原因や治療方法、日常生活への影響や支援について vol.216

【高齢者に多い骨折】頸椎圧迫骨折・大腿骨頸部骨折・橈骨遠位端骨折・上腕骨近位部骨折とは? vol.217

【高齢者に多い変形性膝関節症】原因と2つの治療方法について vol.218

【高齢者に多い関節リウマチ】原因と3つの薬物療法について vol.219

【高齢者に多い変形性脊椎症とは?】原因と予防方法について vol.220

【高齢者に多い脊柱管狭窄症】主な症状の4つの特徴、間欠性跛行とは? vol.221

(2)骨量の低下による影響(骨粗鬆症)

骨量が低下した骨粗鬆症の状態で転倒すると、骨折するリスクが高まります。

例えば、

●転倒して手をつくと⇒手首(コーレス骨折)

●肘をつくと⇒肩(上腕骨外科頸骨折)

●仰向けに倒れると⇒背骨(頸椎骨圧迫骨折)

●腰から落ちると⇒大腿の骨(大腿骨頸部骨折)

が、折れやすくなります。

場合によっては、骨折が長引き、寝たきり、ひいては肺炎で死亡することもあります。

(3)からだの動きと転倒

まず転倒の原因から・・・

❶筋力の低下

❷平衡能(バランス)の低下

❸敏捷性の低下

❹白内障(視力低下)

❺認知症

❻障害物(環境)

❼薬物(睡眠薬など)

❽関節炎

このように様々な要因が重なって起こります。

筋力の低下によるすり足歩行で障害物につまずいたことが転倒の直接的な原因だったとしても、もし視力が良ければ障害物が避けられたかもしれません。

つまずいたとしても、❷の平衡能(バランス)や、❸の敏捷性が低下していなければ、瞬間的に手や足を出して体で支えられたかもしれません。

そもそも❶の筋力があったなら、ぐっと踏ん張って転倒を予防できた可能性もあります。

このように骨密度が低下していても、他の身体能力を維持していれば、転倒は未然に防ぐことが可能です。

(4)関節のはたらき

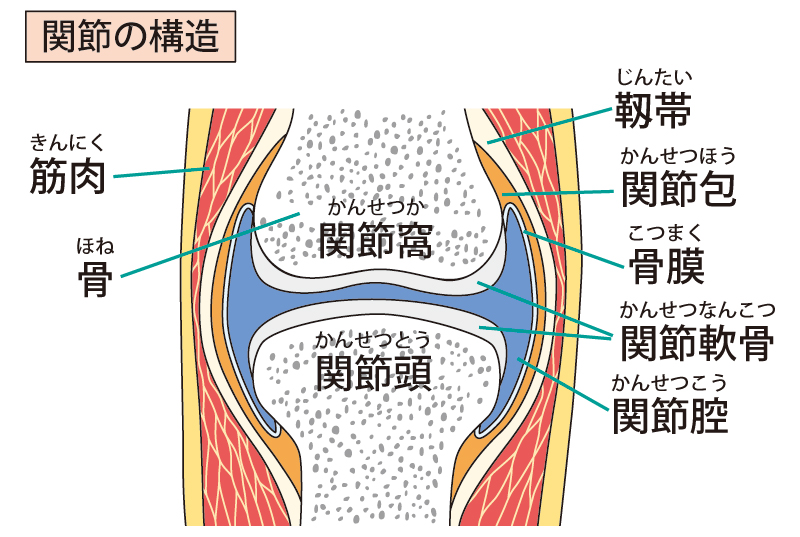

骨と骨をつなぐ連結部分が関節です。

関節は、可動域(動く)と、支持性(支える)という2つのはたらきを持っています。

関節には、ほとんど運動性のない連結(不動連結)と、比較的自由に動ける連結(可動結合)の2つがあります。

(5)関節の運動と関節可動域

関節運動は、

●「屈曲と伸展:膝を曲げる・伸ばす)」

●「内転と外転:腕を体軸に近付ける・離す」

●「内旋と外旋:踝を身体の中心に・外側に」

●「回内と回外:手掌を伏せるようにする・橈骨と尺骨が平行」

の8つに分類することが出来ます。

例えば、膝を伸ばすことを『膝関節の伸展』、

曲げることを『膝関節の屈曲』と言います。

関節可動域は、関節の構造や筋肉、腱、靭帯、関節包の程度によって決まりますが、個人差があり、性別、年齢の影響を受けます。

一般的には加齢に伴い関節可動域は小さくなる傾向にあります。

関節可動域は、自分で動かせる「自動的関節可動域」と、他者が動かす「他動的関節可動域」に分けることが出来ますが、通常は「他動的関節可動域」の方が可動域が大きくなります。

(6)関節の拘縮と拘縮予防

「拘縮」とは・・・

寝たきりの状態や関節を動かさない状態が続き、関節可動域が小さくなること。

拘縮の治療には、温熱療法やストレッチなどがあります。

拘縮が起こると、関節可動域が小さくなるだけでなく、筋肉の萎縮や筋力低下、骨密度の低下なども伴うことが多いです。

拘縮の予防は・・・

自分で動かせる場合は・・・

「ストレッチなど常日頃からできる範囲で動かすようにします」

自分で動かせない場合は・・・

「他動的に動かして拘縮を予防します」

「幹部を温めてから痛みを感じない範囲で最大限動かす」

「また1日に複数回動かすようにします」

今回は「骨」と「関節」をまとめましたが、

からだを動かすということは『筋肉を収縮し、関節の屈曲や進展をする」ことに他なりません。

筋肉については、こちらをご覧ください!!

【筋肉の動きと7つの役割】サルコペニア・筋肉量減少の予防方法 vol.43

に参加しています。よかったら応援お願いします💛

良かったらTwitterのフォローお願いします🥺